ボブ・ディランの自伝映画ですが、60年以上のキャリアの初期、ほんの5年間ほどのエピソードに焦点をあてた作品です。

一方で、その5年がディランの本質を表しているとも言えます。

ディランが音楽シーンに登場した頃は、さすがに前期高齢者の私も乳幼児でした。

ディランの音楽に目覚めたのは、1976年、高校生の頃に聞いた「Desire」からなので、本作の頃のディランは後追いでしか知りません。

それでも、思春期に強い影響を受けたミュージシャンには違いありませんので、映画ファンと言うよりは、音楽ファンとしての感慨の方が強いのかもしれません。

音楽映画は、演奏シーンのクオリティーが高ければ高いほど、映画ファンのみならず、音楽ファンの心まで捉える作品になれます。

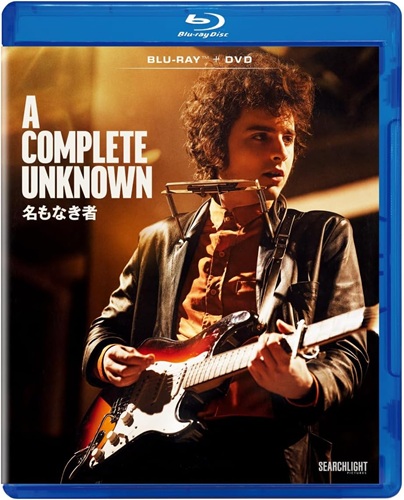

その点では、主演のティモシー・シャラメによるディランの再現度はすばらしく、60年代当時のニューヨークの匂い(知らんけど)に加え、ジョーン・バエズやピート・シーガーの演奏までもが、当時の本人たちが歌い演じているような錯覚を覚えるほどの再現度の高さです。

もうそれだけで、ディランファンにとっては傑作に思えてしまうんですが、客観的に映画としてとらえると、やや違った側面も見えてきます。

同じく音楽映画で評価の高かったボヘミアンラプソディーが、ウェンブリーのライブエイドでの復活劇で感動的な大団円を迎えたのとは違い、本作のクライマックスは、ディランがアコースティックギターをエレキに持ち替え、フォークファンを悲劇のどん底に突き落とした、1965年のニューポート・フォーク・フェスティバルだからです。

そこには、ボヘミアンラプソディーのような、カタルシスは存在していません。

保守的なフォーク原理主義とも言うべき人々の敗北感、周囲の期待を裏切ってまでも変化を選んだディランの苦い思いが存在するだけです。

変革者として勝ち誇るディランではなく、周囲を傷つけることで自らも傷つくディランの苦悩は、恩師ウディ・ガスリーとの別れのシーンからも痛切に感じられます。

変革者でありながら、ナイーブで、ある意味身勝手で、破壊することに傷つきながらも、常に転がり続け(Like a Rolling Stone)、未知なる存在(A COMPLETE UNKNOWN)であり続けたディランの本質を突いた佳作です。