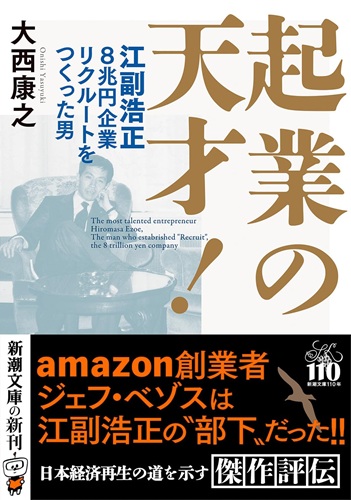

476ページのボリュームですが、ビジネス書としても評伝としても、読み応えのある良書でした。

リクルート事件の印象から、悪のカリスマを想像してしまう江副氏ですが、本書で描かれた若き創業者は、まだ日本の社会に起業や起業家という言葉もなかった時代、大学のサークルの延長線上のような、自由闊達で風通しの良いチームづくりを目指したと言う点において、伝統的な日本の企業文化とは一線を画す特異な存在でした。

言い方を変えると、起業当時の江副氏は、現在のビッグテックの創業者たちと同じ空気感を纏っていました。

そんな空気感を、ビッグテックの四半世紀前に実現していた江副氏は、まさに起業の天才という名に相応しい逸材ですが、時代を先取りし過ぎた、早すぎた天才だったとも言えます。

一方で、京セラの稲盛氏やソニーの盛田氏井深氏、本田の本田氏藤沢氏といった、戦後の日本の繁栄を築いたレジェンドたちにとっては、江副氏のビジネスが虚業と映っていた節があり、江副氏が抱いたであろう後ろめたさのような感情が、後の大疑獄事件を引き起こす遠因にもなっていることが窺えます。

高度経済成長期における、(ソニーやホンダといった当時の)新興企業の人手不足を、情報の力で支えたリクルートなくして、日本の高度経済成長は築けなかったという著者の解釈には説得力があります。

モノづくりとはまた異なる、0から1を作り出す情報の創造こそが、江副氏の真骨頂であり、日本株式会社の人事部を自称し「求人広告は産業構造を変える」との志をもった江副氏でしたが、モノづくりにより日本経済を担ってきた人々からは、一段低く見られていたことも間違いなさそうです。

経営者としての江副氏は、決してカリスマではなく、むしろカリスマ性のなさを自覚し、どうすれば社員の能力を最大限引き出すかに腐心した人でもありました。

カリスマが会社を引っ張る伝統的な企業の在り方ではなく、若い仲間たちに対し「あなたはどうしたい?」と常に問い続け、個々のモチベーションを引きだすことで、会社を強くする手法をとったことも斬新です。

また、経済的な理由で大学に進学できなかった若者たちを積極的に採用することで多様性を実現していたことも、当時の時代環境では考えられないような先進性でした。

江副氏には、情報化社会の未来が見えすぎるほど見えており、インターネットや情報サービスへの未来のため、コンピューターへの巨額な投資を惜しみませんでした。

Amazonが操業する以前からクラウドを手掛け、ペイパルより10年早くオンライン決済にも参入していたのですから、恐るべき慧眼です。

就職情報誌の先駆けでありながら、同時に「近い将来紙の情報誌に終わりがくる」ことさえ予見していました。

しかし、どんなに未来が見通せていても、モノづくりの国では、情報サービスは、虚業とし一段低く見られてしまうことへの後ろめたさが、江副氏の精神を狂わせていきます。

情報を人々に開放する改革者だった江副氏は、いつしか、不動産を動かすことで、一瞬にして巨万の利益を得るビジネスの魔力に魅せられ、結局は、それによって身を滅ぼすことになります。

モノづくりが凋落し、デジタル社会からも周回遅れになってしまった現在の日本経済ですが、決してビッグテックを生み出す素地がなかったわけではなく、モノづくりで立国していた当時の日本の環境では、江副氏のような早すぎた天才起業家を生かしきれなかった、巡り合わせの悪さのようなものがあったのかもしれません。