作者にとって初めて社会問題をテーマにした長編は、

架空のフィンランド人俳優を起点に物語が始まります。

俳優は、とっくにこの世を去っている設定なので、

主人公の二人と実際に出会うことはありませんが、

二人の人生に寄り添い、最後まで伏線として物語を支えます。

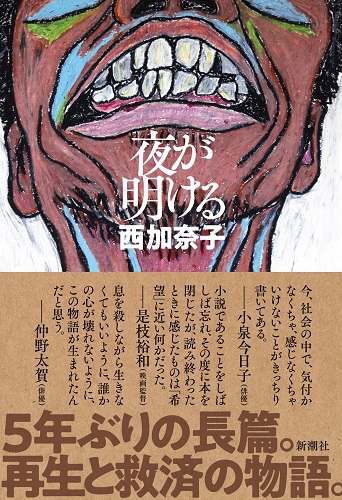

帯に記載されている、

「再生と救済の物語」「思春期から33歳になるまでの男同士の友情と成長」

というキャッチコピーから、物語の雰囲気は見当がつくと思いますが、

主人公の二人を通して、虐待、貧困、格差社会、ハラスメント、その果てのメンタル疾患、

といった今日的な問題が展開していきます。

作者が強く訴えたかったテーマももちろん心に響きますが、

それ以上に、二人の人生とフィンランド人俳優との関わりに心を揺さぶられます。

社会問題がテーマであっても、

西加奈子という作家が物語を紡ぐ名人であることには変わりありません。

計算づくではないのに、社会問題と二人の人生とフィンランド人俳優の生き様が、

見事な色彩を織りなし、小説本来の妙味を味わわせてくれます。

過去作の「こうふく みどりの」と「こうふく あかの」では、

アントニオ猪木が物語を支える重要な役回りを担っていましたが、

一見、文学作品には不釣り合いな猪木さんの存在が、見事に物語に命を吹き込んでいました。

本作では謎のフィンランド人俳優が、同じような存在感を放っています。

「こうふく みどりの」では、猪木さんの詩の引用場面に涙腺が崩壊してしまいましたが、

本作の謎のフィンランド人俳優にも同様の感慨を覚えます。

そんなシュールな小道具は、好き嫌いが分かれるところかもしれませんが、

私にとっては、久々に西加奈子さんらしい、読み応えるのある傑作でした。

最後のページでは、この世界にこれからも嵐が続くことが暗示されていますが、

それでも戦うことをあきらめないでほしい、

と言う作者のひた向きな思いで物語は幕を閉じます。

同時に、最後のページからは、

大阪のクリニックでの放火事件とオーバーラップしてしまったような、

不穏な偶然も感じさせます。

現実の世界は、作者の思いを嘲笑うように、容赦なく襲い掛かってきます。